INTERVIEW

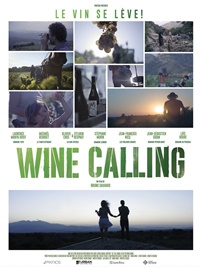

WINE CALLING

Bruno Sauvard

Une musique essentielle qui vient surprendre dès l’ouverture

Pour Bruno Sauvard, le réalisateur du documentaire, la musique était présente à tous les moments du projet. C’est la musique qui ouvre le film. Il avait, dès la genèse du projet, une playlist de deux cents cinquante morc…

Une musique essentielle qui vient surprendre dès l’ouverture

Pour Bruno Sauvard, le réalisateur du documentaire, la musique était présente à tous les moments du projet. C’est la musique qui ouvre le film. Il avait, dès la genèse du projet, une playlist de deux cents cinquante morceaux qui donnait une couleur musicale à l’œuvre qu’il allait créer. Bien que la playlist soit essentiellement rock, il écoute de tout. Cela l’amène à faire une petite parenthèse sur la musique actuelle, qu’il ne rejette pas, mais qu’il trouve uniformisée et limitante, car les gens écoutent les mêmes choses. Alors que « quand c’est bon, c’est bon », quel que soit le style et quel que soit l’époque.

Il explique également que la musique n’a jamais été pensée comme une posture dans son film, ou comme une volonté de faire plaisir ou satisfaire des accords commerciaux. Bien au contraire, le film étant sans argent, ils ont dû proposer aux maisons de disques des contrats à 750 euros par morceaux au lieu des plusieurs milliers nécessaires. Ils ont réussi à obtenir tous les morceaux désirés et certains artistes, comme Mikey 3D, leur ont même offert le morceau.

La musique soutient et informe la mise en scène. Certains plans aériens doivent leur rythme à la musique sur laquelle ils sont montés. Le réalisateur explique que dès qu’il est libéré de la prise de son, il tourne en musique. Il y a de la musique sur le plateau, et il va parfois retarder le tournage tant qu’il n’aura pas trouvé le morceau adéquat.

L’aspect central de la musique dans la construction du récit la rend très cohérente avec la narration. Le réalisateur explique qu’il a voulu faire un film qu’il aimerait voir et que c’est peut-être un des problèmes actuels dans une certaine uniformisation et ramollissement de l’industrie cinématographique : les gens ne font plus les films qu’ils ont envie de voir, mais les films que des exécutifs pensent que le public veut. Pour lui, ce qu’il voulait, c’était faire un film de cinéma, pas un simple reportage sur le vin naturel. Si des spectateurs qui ne connaissent rien au vin naturel sortent, à la fin de son film, avec l'envie d'en découvrir plus, alors c’était réussi ; si les spectateurs s’intéressent aux gens qui sont dans les vignes et qui poursuivent cette agriculture, alors il a gagné ; et un petit plus personnel, si quelques personnes s’intéressent aux musiques du film et qu’il a pu faire découvrir certaines choses, alors il est comblé.

Les confessions des agriculteurs : une grande claque émotionnelle

Le réalisateur a passé 10 mois sur place pour 60 jours de tournage effectif. 4 mois de repérages intensifs et de relation avec les personnes, puis il a ensuite sorti la caméra. Il a fallu établir une relation de confiance, comprendre qui ils étaient et ce qu’ils faisaient. Au bout de 8 mois de tournage, ils avaient tout le décorum pédagogique sur le vin naturel, le décorum visuel pour faire une histoire, mais ils n’avaient pas de fond, pas de contenu fort et émotionnel. Ce sont les vignerons qui leur ont apporté d’eux-mêmes. Ils ont compris que le réalisateur était dans l’attente et que c’était à leur tour de donner. Ils ont parlé entre eux et en 15 jours, ils se sont tous confiés à lui, devant la caméra. Il a pu respecter sa promesse de faire un film humain. Ces confessions furent une « grande claque émotionnelle » pour lui. Et dès qu’il a eu ça, il a eu le canevas du film, parce qu’il a eu du fond. Puis il a fallu assembler tout ça.

Il a vite compris qu’il ne faisait pas un film pédagogique sur le vin nature, mais un film sur les hommes.

L’esthétique oui, mais toujours avec un discours

Il a travaillé avec un jeune chef opérateur (Gaël Astruc). C’était leur premier long-métrage à tous les deux. Ils viennent du même village. Le cadre étant essentiel pour Bruno Sauvard, il voulait quelqu’un sur lequel il pourrait compter, sinon il se serait chargé de la photo lui-même.

Le réalisateur travaille depuis 15 ans avec la même monteuse, qu’il considère comme la meilleure monteuse de France : Emilie Orsini. Il la considère aussi importante que lui dans la création du film. Il pense que le film devrait être un film de Bruno Sauvard et Emilie Orsini. Ils ont travaillé ensemble pendant quatre mois. Ils ont commencé par construire des séquences techniques, viticoles et humaines (aspect fondamental, « la moelle du film »). Puis ils ont choisi comment et à quel rythme ils allaient travailler, en s’appuyant sur la bande son qui est essentielle pour lui, il ne pourrait pas raconter des histoires sans.

Ce qui était vraiment important pour lui était de ne pas passer pour un poseur. Il voulait faire un film sur ces hommes dans lequel ils se reconnaîtraient. Ce n’est pas un reportage sur le vin naturel, mais bien un documentaire sur les nouveaux viticulteurs d’Occitanie, leur technique et leur quotidien. Par la musique et l’image, il tente d’être expressif sur la vérité de ces hommes et femmes dont le quotidien n’est pas facile mais qui sont heureux. En témoignent deux moments, une scène sur laquelle beaucoup de femmes de viticulteurs ont tiqué : quand l’épouse d’un des vignerons explique que le travail prend trop de temps sur la vie de famille. Une autre scène est aussi très parlante : ils expliquent le nombre de contrôles qui doivent être faits sur le vin naturel. Un vin qui ne peut être ni rattrapé, ni modifié si une erreur se produit.

Quand le réalisateur prend le temps de proposer, la caméra à l’épaule, une plongée sur les mains d’un vigneron alors qu’il est en train de parler, ce n’est pas pour faire un beau plan, anticonformiste en documentaire, mais pour rendre une vérité, une authenticité de l’image. Il aime parfois faire des images très esthétiques, mais elles ne sont pas dans le film, car il faut qu’il y ait un contenu, et pas juste de l’esthétique, et un contenu qui s’inscrit dans ce qui est en train d’être raconté.

Un financement sans les régions, ni la télévision

Un détail important, pour comprendre les enjeux du film et sa construction, est son budget. Face au refus d’une subvention de 70 000 euros de la région Occitanie, quelques mois avant le début du tournage, Bruno Sauvard et son producteur ont continué sur le projet. Il n’y a donc pas de financement régional. Ils en ont demandé, mais ils n’en ont pas eu. Ils ont refusé d’être financés par des chaînes de télé, parce qu’ils n’avaient pas envie que quelqu’un leur dise, « ça boit trop, ça fume trop ». Ils voulaient être libres et échapper aux financiers. Ils se sont lancés dans un film qui a coûté 250 000 euros et ils sont partis avec 23 000 d’un KissKissBankBank.

Puis il a fallu qu’on leur fasse crédit. C’est l’exploitation qui va permettre de rembourser leur facture. Sauvard, lui, n’a rien touché sur ce film.

Avec la première moitié des 23 000, ils ont payé le matériel et avec la seconde, le salaire du chef opérateur et de l’ingénieur son. Une serveuse d’un bar à vin nature, entendant qu’ils étaient en galère, leur a prêté 10 000 euros. Puis des gens un peu plus professionnels, comme Arthur de Kersauzon ("The Greasy Hand Preachers") leur a prêté 35 000 euros avec lesquels ils ont pu payer la monteuse. Pour la bande son, ils ont dû faire un forfait aux maisons de disques. Ils ont toujours une note de 25 000 euros à payer, mais ils n’ont pas d’argent.

Lorsqu’ils ont fait des avant-premières, il y avait tellement de monde qu’ils ont déclenché la diffusion. C’est par cette diffusion qu’ils espèrent rembourser leurs dettes.

C’est donc par le public et grâce à une communauté de soutien que ce film a pu exister. Pour Bruno Sauvard son film permet de « refaire du liant entre les gens » et de cultiver la liberté.