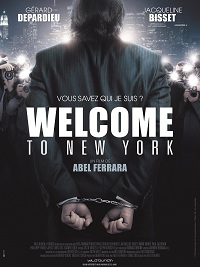

WELCOME TO NEW YORK

Ferrara/Depardieu, le tandem sulfureux

Sortie en VOD le 17 mai 2014

Le film n’était même pas encore sorti que tout sentait déjà le souffre là-dedans. Une affaire aussi sulfureuse qui n’a pas encore quitté toutes les mémoires et sur laquelle bon nombre de questions continuent de se poser, traitée au cinéma par le plus destroy des cinéastes américains et incarné par le plus excessif (pour ne pas dire le plus controversé) des acteurs français : il y avait là une autre affaire qui risquait de supplanter la précédente en matière de scandale. Bonne pioche au final : "Welcome to New York" possède à peu près tout pour déclencher l’ire des uns et susciter la jubilation de quelques autres. Dans cette dernière catégorie figureront à n’en pas douter les fans d’Abel Ferrara, ancien drogué devenu cinéaste dont la fascination pour la chute sociale et l’addiction sous toutes ses formes n’est plus à démontrer. Pour autant, il convient de prendre cette évocation fictionnelle de l’« affaire DSK » avec de sacrées pincettes et de considérer le résultat avant tout pour ce qu’il est : moins une retranscription stricto sensu de l’affaire qu’une déclinaison névrotique et sulfureuse sur la chute d’un homme vivant au-delà des lois et des règles de conduite, finalement broyé par son propre système d’excès.

Dans l’idée, on se demande bien pourquoi en remettre une couche sur l’addiction non-stop, surtout si peu de temps après avoir savouré sur grand écran la dernière tuerie de tonton Scorsese ("Le Loup de Wall Street"). Ce serait oublier que si Ferrara a partagé pendant longtemps les mêmes démons que Scorsese (le crack en moins pour ce dernier), il ne joue pas dans la même cour et reste fidèle à son image de cinéaste underground, jouant autant avec une économie de moyens évidente qu’avec une propension largement moins glamour pour le stupre et la décadence. Son film sera donc glacial, statique, opaque, fidèle à un style de plus en plus clinique qui est devenu la moelle épinière de son cinéma depuis son chef-d’œuvre "New Rose Hotel". La narration du film se construit donc selon une structure en paliers, dérivant très subtilement de la plus dingue des jouissances vers la pire des déchéances, le tout avec un soin tout particulier apporté à la topographie des lieux (un bureau luxueux, une chambre d’hôtel spacieuse, une ou deux cellules de prison, un loft aux allures de prison IKEA). Et tout au long de cette mise en scène, basée contre toute attente sur une épure stylistique très affirmée (quasiment pas de musique, travellings minimalistes, alternance de plans larges et de caméra portée, cadrage d’une précision métronome), Ferrara jubile à attiser les flammes du scandale.

Dès la première demi-heure, c’est l’hallucination : la façon dont le cinéaste explore la jouissance d’un homme assoiffé d’argent, de sexe et de pouvoir se révèle au travers d’un sidérant montage lubrique où s’enchaînent sans discontinuer alcool, silicone, prostituées, dragues, bouffes, blagues de cul, fellations, partouzes et full frontal à tous les étages. Avec, au centre de cette orgie, un certain Devereaux. Mieux que ça : l’ogre Depardieu, plus monstrueux que jamais, qui se met littéralement à nu (dans tous les sens du terme) en livrant son corps à la caméra, en déchaînant une respiration sourde et des bruits de gorille en rut dans les ébats sexuels, en osant des métaphores paillardes tantôt amusantes (« La bouillabaisse, c’est une partouze de poissons ! ») tantôt osées (voir sa façon d’assimiler l’anatomie féminine à un appartement dont il faudrait visiter chaque pièce !), et en ayant toujours l’impression d’en redemander. Puis vient l’instant tant redouté. Cette agression sexuelle que Ferrara n’esquive pas et ne détourne jamais de notre regard. Ce moment où l’on se demande si Devereaux, de plus en plus incapable de séparer le fantasme de la réalité, s’est réellement rendu compte de ce qu’il venait de faire. Le début de la chute pour lui, vite rattrapé à l’aéroport après un dîner familial et jeté en prison, dénudé face aux policiers qui lui font une fouille intégrale, immobilisé derrière des barreaux dans un absolu dégoût de lui-même.

Sa femme Simone, incarnée avec classe par Jacqueline Bisset, organise alors son sauvetage en payant sa caution et en l’installant dans un loft où le film enclenche sa seconde partie, très clairement la plus perturbante. Parce que Devereaux s’enferme dans son nihilisme et sa haine des autres, ici réduit à cracher son dégoût de lui-même sur ceux qui l’entourent. Parce que sa propre femme s’en prend aussi plein le mascara : « Tu n’es jamais satisfaite. Tu déformes toujours la réalité pour l’adapter à tes ambitions », lui balance son époux, peu avant d’enchaîner par une allusion qui titille le fantasme antisémite. Parce que Devereaux n’ose plus rien intellectualiser : lorsqu’un psychologue lui demande ce qu’il ressent (sur sa vie, sa situation, son travail, etc…), c’est le je-m’en-foutisme qui prend le dessus (« Je ne ressens rien, je ne me sens pas coupable, je me fous des gens »). Parce que tout se résume en une seule phrase pour lui (« Personne ne veut être sauvé »), que Ferrara aurait d’ailleurs très bien pu mettre dans la bouche de ses personnages les plus marquants, le Harvey Keitel de "Bad Lieutenant" en tête. Aucune rédemption possible pour lui, pour l’état du monde et pour le système économique, chacune de ces trois entités dépendant désormais des deux autres. Pas de doute, on est bien chez Abel Ferrara.

Reste la plus grande scène du film, judicieusement placée en ouverture du film. Dans une interview inaugurale, Depardieu est interrogé par plusieurs journalistes (parmi lesquels on reconnaitra Jean-Stéphane Sauvaire, réalisateur de "Johnny Mad Dog") : « Pourquoi avez-vous accepté ce rôle ? – Parce que je ne l’aime pas. En général, je n’aime pas jouer. Je préfère sentir les choses, et lui, je ne le sens pas ». Oui, mais de qui parle-t-il ? De DSK, de son personnage, voire de lui-même en tant qu’acteur nommé Gérard Depardieu ? Et qui est cet homme à l’écran ? Depardieu ou Devereaux ? Et que dire de cette journaliste présente durant l’interview (jouée par Shanyn Leigh, compagne de Ferrara à la ville), que l’on retrouvera plus tard dans un flashback à nous rejouer l’affaire Tristane Banon ?

Un vertige s’installe alors sur la logique même du film, laquelle semble relier trois personnalités sur le terrain de l’excès et de la défonce : celle de l’acteur, celle du personnage et celle du réalisateur. Ainsi, Ferrara s’amuse à jouer sur l’image de Gérard Depardieu, dont il exploite aussi bien la propension à en faire des caisses (là-dessus, rien à redire, il est indétrônable) que l’excroissance corporelle, devenue ici le reflet d’un système sulfureux qui suinte l’excès par tous les pores de la peau. Et tout se résume en fin de compte dans une réplique cinglante de Devereaux/Depardieu : « Je préfère jouer ce que je n’aime pas. Quand vous faites pleurer les gens, ce n’est pas parce que c’est vous qui pleurez. C’est mieux de faire pleurer le public, tandis que vous-même, vous riez à l’intérieur de vous ». Tout est dit. Le film ne montre que ça : un homme qui s’amuse dans son coin tout en faisant du mal aux autres. Vu le parfum de scandale que suscite désormais le film, pas de doute, ça a très bien fonctionné.

Guillaume GasEnvoyer un message au rédacteur