DOSSIERAnalyse

ANALYSE : Lincoln au cinéma

1ère partie : Lincoln statufié

Abraham Lincoln fait partie de ces personnages historiques dont l’existence tient à quelques signes subtilement reproduits : un visage émacié, un médaillon de barbe, un haut-de-forme insolite, une démarche nonchalante, des bras immenses qui donnent la sensation de chercher le contact du sol. Au-delà de ces indices physiques de reconnaissance, le cinéma a, le plus souvent, lié sa représentation à une série d’événements ou de faits qui ont parfaitement intégré la culture générale collective : ainsi de la guerre de Sécession, de l’émancipation des esclaves, du discours concis de Gettysburg ou de son violent assassinat par John Wilkes Booth au théâtre Ford. La scène d’ouverture du "Lincoln" de Steven Spielberg exploite pleinement les possibilités induites par ces deux paradigmes : après de sanglants combats sur un terrain boueux, deux soldats noirs s’adressent à un interlocuteur hors-champ en comparant les conditions des combattants de couleur et celles des blancs ; l’homme qui les écoute, visible bientôt de face, est immédiatement identifiable en tant que Lincoln en regard des signes visuels correspondants ; puis deux autres soldats font référence à son allocution tenue sur le champ de bataille de Gettysburg, avant qu’un troisième ne quitte le champ en citant de mémoire l’ultime phrase de ces paroles mythiques :

« (…) that this nation, under God, shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. »

Voilà Lincoln représenté en quelques plans et quelques mots. Il est défini à la fois par son apparence – sa redingote, son chapeau – et par sa station assise, par l’attention portée aux paroles de ses interlocuteurs. Lincoln n’est pas homme d’action : il n’est pas dans le déplacement perpétuel, dans une frénésie du corps, à l’inverse de la peinture qui est faite des présidents dans les films américains récents, eux qui parcourent à toute allure les couloirs de la Maison Blanche, comme si de leur mouvement dépendait leur activité. Non, l’action peut provenir aussi de l’immobilité du corps. Lincoln n’est pas non plus vaniteux, ni d’ailleurs anachronique : ce sont les autres qui citent son remarquable discours, sans qu’il ne rebondisse dessus ; ce sont les autres qui, prophétiquement, se projettent dans un avenir tendant à l’égalité des races, à travers la harangue revendicative du soldat noir. Là où Spielberg a raison, là où il a bien compris la nature du personnage, c’est lorsqu’il montre Lincoln à la manière de la statue qu’il deviendra, trônant majestueusement au cœur du Lincoln Memorial, à Washington. Un être déjà prisonnier de sa mythique figuration, lent et réfléchi, reflet de l’image que l’Amérique a toujours eue de lui dans ses représentations cinématographiques ; et en même temps un homme vivant, pleinement attentif à son environnement, un homme qui a une histoire personnelle, des émotions et des conflits intimes, un homme dont le corps est robuste mais l’âme fragile. "Lincoln" parvient à réunir ces deux facettes.

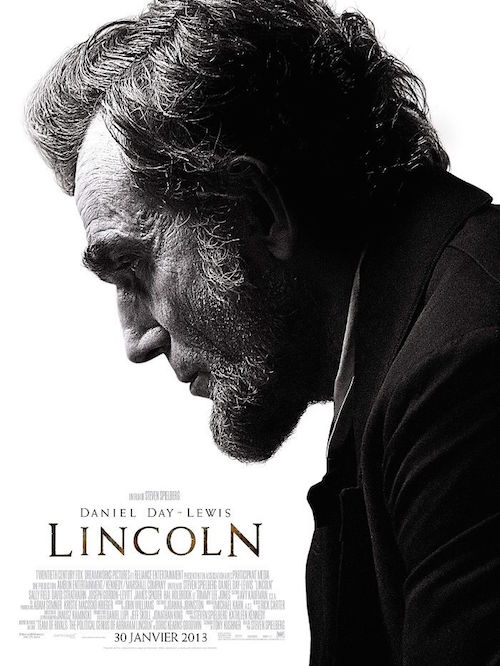

Avec son film, et le travail remarquable de l’acteur Daniel Day-Lewis, Spielberg s’inscrit dans une tradition bien constituée, et qui accompagne quasiment les débuts du cinématographe : la représentation à l’écran du 16e président des Etats-Unis et les événements qui entourent sa vie, son mandat et son assassinat. Ce dossier a pour but de décrypter cette tradition et de vous diriger parmi les adaptations majeures de la vie de « Old Abe », avant que le couple Spielberg / Day-Lewis ne renouvelle une habitude tombée en désuétude depuis les années 70.

© 20th Century Fox France

Lincoln à travers un siècle de cinéma

Trois facteurs permettent d’expliquer pourquoi Lincoln a été un si bon client pour l’industrie cinématographique : d’abord, il a été le premier président à être largement photographié, et à user de la photographie pour diffuser son image afin d’en tirer un avantage dans la campagne présidentielle. Ensuite, il faut noter l’importance de la guerre de Sécession dans l’imaginaire américain, et la valeur fondamentale de cette expérience dans la définition des États-Unis modernes. Il faut y ajouter la proximité de l’événement avec le développement de l’industrie cinématographique, et cela explique le goût des cinéastes et du public pour cette période. Enfin, il y a le fait que Lincoln est devenu une légende dans son pays et que sa vie est un symbole de l’esprit américain : idéal libertaire et égalitaire, volonté de sauvegarde de l’Union, abnégation face aux obstacles, imaginaire du self made man (Lincoln fait partie des log-cabin présidents, ces présidents « nés dans des cabanes de rondins », c’est-à-dire nés pauvres et élevés au plus haut niveau social par leur propre volonté).

Rapidement, dès le début du XXe siècle, Lincoln devient dans l’esprit collectif « la grande figure totémique nationale, porteuse de tous les messages patriotiques et unificateurs » (Anne-Marie Bidaud, Hollywood et le rêve américain : cinéma et idéologie aux Etats-Unis). Dans des films qui ne lui sont pas consacrés, on cherche régulièrement à invoquer son image pour légitimer un successeur : Woodrow Wilson placé devant le lit mythique de Lincoln ("Wilson", Henry King, 1944), la plume ayant servi à signer la déclaration d’émancipation des esclaves utilisée pour parapher un traité visant à la paix mondiale ("Gabriel au-dessus de la Maison-Blanche", Gregory La Cava, 1933), et encore, récemment, la présence de John Wilkes Booth, l’assassin du président, au cœur d’une rocambolesque histoire ("Benjamin Gates et le Livre des secrets", Jon Turteltaub, 2007) ou un Lincoln transporté dans une Amérique peuplée de suceurs de sang ("Abraham Lincoln : chasseur de vampires", Timur Bekmanbetov, 2012).

Dans Abraham Lincoln on Screen. A Filmography, 1903-1998, Mark S. Reinhart estime à plus de deux cents le nombre de films ayant mis en scène le personnage de Lincoln jusqu’en 1998. On y trouve de toutes les sortes : des biopics ("Abraham Lincoln" de David W. Griffith, 1930 ; et le film éponyme de John Cromwell en 1940 ; "Vers sa destinée" de John Ford, 1939 – ce dernier étant consacré à un seul épisode de sa vie) ; des œuvres dans lesquelles Lincoln n’est qu’un personnage secondaire, voire un figurant fugace ("Naissance d’une nation", Griffith, 1915 ; "Le Cheval de guerre", John Ford, 1924 ; "Une aventure de Buffalo Bill", Cecil B. De Mille, 1936) ; des films qui se concentrent sur son assassinat et ses conséquences ("Je n’ai pas tué Lincoln", John Ford, 1936 ; "The Lincoln Conspiracy", James L. Conway, 1977) ; ou encore des potacheries comiques, l’un des effets secondaires de cette frénésie de représentation ("Bill and Ted’s Excellent Adventure", Stephen Herek, 1989 ; la version chasseur de vampires par Bekmambetov, etc.).

Cette profusion s’explique par la place particulière occupée par Lincoln dans l’imaginaire collectif américain. Dans sa biographie du président, David H. Donald précise qu’aux « États-Unis, le culte de Lincoln est presque une religion » (cité par Bernard Vincent, Lincoln : L’homme qui sauva les Etats-Unis). Et, en effet, les apparitions de « Honest Abe » dans les films de la première partie du XXe siècle participent de cette incarnation quasi-divine de Lincoln : présent à l’image, le président est lointain, solennel, miséricordieux. Dans "Naissance d’une nation", il n’a que quatre scènes à lui, dont une qui le voit gracier un officier sudiste. Dans "Le Cheval de fer" ou "Une aventure de Buffalo Bill", ses quelques plans constituent une caution morale pour l’édification du chemin de fer transcontinental et le report de la frontière vers l’Ouest. Même absent, mort depuis longtemps, l’ombre de Lincoln plane sur ses successeurs : "Gabriel au-dessus de la Maison-Blanche", mais aussi "The Phantom President" (Norman Taurog, 1927) qui voit quatre portraits de présidents s’animer pour pousser la chansonnette. L’image la plus parlante est encore celle qui clôt "Vers sa destinée" : un jeune Lincoln, chaussé de son fameux haut-de-forme, se dirige vers la lumière dans une posture christique.

En comptant Daniel Day-Lewis, soixante-cinq acteurs ont interprété le rôle de Lincoln : quarante-cinq ne l’ont fait qu’une seule fois, contre treize à de multiples reprises. Parmi les plus marquants, on peut citer Frank McGlynn Sr. qui endossa le célèbre haut-de-forme douze fois, depuis "The Life of Abraham Lincoln" (Langdon West, 1915) jusqu’à "March On, America!" (Richard Whorf, 1942). McGlynn était sensiblement plus âgé que son modèle, ce qui conforta sa position de père de la nation. Néanmoins, sa ressemblance physique et ses talents de comédien n’ont pas résolu le problème de la voix, très éloignée des intonations nasillardes prêtées à Lincoln par les témoignages de ses proches ; mais il faut préciser que ce souci vocal concerne tous les autres « sosies » du président. Les deux plus célèbres incarnations de Lincoln restent toutefois celle de Raymond Massey dans le film de John Cromwell, "Abraham Lincoln", celui-ci étant encore régulièrement diffusé à la télévision américaine, et celle d’Henry Fonda dans "Vers sa destinée", plébiscité par la critique et mis à l’honneur dans les ouvrages consacrés au cinéaste. Malgré la rude concurrence, Daniel Day-Lewis semble avoir trouvé, dans sa voix, les accents de ce qu’on imagine avoir été la tonalité très spécifique de son modèle.

2e PARTIE : Lincoln humanisé

Dans la représentation d’un illustre personnage comme Lincoln, le jeu de l’acteur prend toute son importance dans la mesure où le spectateur n’attend pas seulement qu’on lui raconte une histoire : il souhaite aussi retrouver, à l’écran, l’idéal d’un modèle que tous les Américains connaissent sur le bout des doigts. Ce n’est pas un hasard si l’ "Abraham Lincoln" de Cromwell (qu’on appellera désormais par son titre original, "Abe Lincoln in Illinois", pour ne pas le confondre avec celui de Griffith) passe très régulièrement sur les télévisions américaines : non seulement du fait du plaisir qu’ont les Américains à revoir des films du patrimoine, mais aussi parce qu’il dresse un remarquable résumé de la vie de Lincoln et parce que l’excellente interprétation de Raymond Massey reste parmi les meilleures. Une bonne adaptation de la vie du grand homme passe donc par ces deux contraintes : mêler un jeu d’exception à un récit équilibré, qui sait trancher dans le vif d’une existence riche et inadaptable en l’état. Pour illustrer cela, nous avons choisi trois biopics qui représentent trois facettes de la vie de Lincoln et de ce que le cinéma hollywoodien a fait de pire et de meilleur, entre 1930 et 1940.

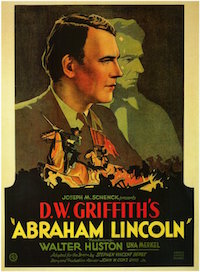

© United Artists Pictures

Abraham le mélancolique

Sur un scénario de John W. Considine et Stephen Vincent Benet, "Abraham Lincoln" (1930) est le seul biopic qui tente de retracer la totalité de la vie du personnage, depuis sa naissance dans une cabane de rondins du Kentucky jusqu’à son assassinat au théâtre Ford de Washington. C’est aussi le premier film parlant sur le sujet, ce qui n’est pas négligeable quand on connaît l’importance de sa voix dans l’imaginaire collectif.

David W. Griffith a déjà fait du 16e président américain un personnage lointain mais fondamental de sa grande fresque sur la guerre de Sécession, "Naissance d’une nation" – sa mort occupait symboliquement le milieu de la durée du film. Parangon de l’esthétique pompière, ennemi de la subtilité, Griffith applique à son Lincoln une tonalité ambitieuse qui contredit la simplicité du personnage : il se sent obligé d’insérer un prologue prenant place sur un négrier, puis deux séquences de dialogue, l’une suivant une discussion entre des propriétaires d’esclaves, l’autre s’attachant à des Unionistes de Boston qui réclament l’apparition d’un homme « au moins aussi grand que George Washington » pour conserver, sur le drapeau national, les étoiles des États sudistes. Sauf que nous sommes en 1809, année de naissance de Lincoln, et que l’engrenage qui mènera à la guerre civile n’a pas encore connu ses prémices – un anachronisme que l’on doit à la mégalomanie omnisciente du cinéaste. L’arrivée du petit Abraham dans ce monde s’accompagne donc d’une prophétique évolution de la société américaine vers une inéluctable sécession, ce qui, historiquement, est tout sauf juste ; mais voilà, c’est le pouvoir (et le droit) du cinéma d’être hyperbolique et ronflant.

En dehors de quelques phrases authentiques (le génial « Mon père m’a appris à travailler, mais il n’a jamais appris à aimer ça », prononcé par Abe devant Ann Rutledge), le film de Griffith dresse un portrait de très médiocre qualité, servi par un Walter Huston qui en fait des tonnes et des personnages féminins (Ann Rutledge et Mary Todd) à la limite de la stupidité. Aussi, l’erreur de Griffith réside dans son orgueil : il était impossible de réduire une vie entière à quatre-vingt-dix minutes. Conséquence : on passe sur tout et on ne reste sur rien, et les motivations des protagonistes sont données comme évidentes. Le résultat est un long-métrage enflé et pompeux, qui se clôt sur un Lincoln Memorial enveloppé d’un halo lumineux sur l’air de "The Battle Hymn of the Republic" – la quintessence de la métaphore ampoulée.

Ceci étant dit, "Abraham Lincoln" met l’accent sur une facette mal connue du caractère du président : sa profonde mélancolie. Cet homme si fort était aussi si fragile qu’il confia à un ami de l’Assemblée locale d’Illinois que « même lorsqu’il paraissait jouir de l’existence avec frénésie, il souffrait d’une abominable mélancolie [et] était à ce point affecté par cette dépression mentale qu’il n’aurait jamais osé porter un couteau dans sa poche » (cité par Bernard Vincent, Abraham Lincoln : l’homme qui sauva l’Amérique). La mort de sa fiancée Ann Rutledge, atteinte de typhoïde, en 1835, lui porte un coup néfaste au moral. Griffith filme le docteur annonçant qu’Abraham a été retrouvé errant dans la forêt depuis des jours, et qu’il est désormais enfermé dans son mutisme. Dans le film, il lui faut rencontrer Mary Todd pour retrouver des couleurs. Mais cette mélancolie, diffuse, alternative, reste fixée en lui, et c’est en réalité le scrutin démocratique qui le sauve, selon les mots de son associé et ami William H. Herndon : « Il ne sortit de son infini chagrin qu’en se ruant tête baissée dans l’arène politique. Il avait besoin de ce coup de fouet, de cet éperon pour échapper au désespoir. » (cf. Bernard Vincent)

© Les Productions Fox Europa (20th Century Fox)

Une image christique

New Salem, Illinois, 1832 : c’est là que débute la destinée du jeune Abraham Lincoln dans le superbe film de Ford, "Vers sa destinée", basé sur la jeunesse du personnage (en VO : "Young Mr Lincoln"). « Je pense que vous savez tous qui je suis », dit Lincoln devant quelques auditeurs venus l’écouter sur le seuil d’une vieille bicoque. Ce grand gaillard, né pauvre, vêtu d’une salopette, n’a rien d’un futur présidentiable ; mais c’est précisément dans sa simplicité et sa nonchalance qu’il faut voir la grandeur d’un homme qui n’a pas encore idée lui-même de sa destinée. « Honest Abe » découvre un livre de droit dans la charrette miteuse d’une famille venue réclamer un peu d’aide au village, et que Lincoln accepte d’assister en échange de quelques bouquins : « Je crois que je vais prendre cela au sérieux » se dit-il en consultant le livre auprès d’un arbre – un certain roi de France rendait la justice sous un chêne, Lincoln étudiait le droit sous un autre arbre.

Dans ces premières séquences, Lincoln brille encore de la joie de la jeunesse, cette joie innocente et imperturbable liée à son attirance pour Ann. Mais quand le poids de l’Histoire deviendra inévitable, c’est-à-dire quand Lincoln devra assumer sa propre destinée, cette joie sera amenée à disparaître. La première marche de cet évanouissement est la mort d’Ann, même si Abraham rencontre plus tard sa future épouse Mary. La seconde marche est le procès dans lequel Lincoln se fait l’avocat de la défense des frères Clay, accusés de meurtre – procès inspiré de celui, réel, de William Armstrong, qui se tint en 1858 juste avant les sénatoriales. Autant de marches sur l’escalier qui mène à l’étonnante destinée du futur président.

Bertrand Tavernier disait du film qu’il était « digne de Plutarque ». Il est indéniable que le scénario de Lamar Trotti, mis en images par Ford, conserve quelque chose de la méthode du biographe romain dans sa façon de faire se succéder les scènes et les événements, parfois indépendamment les uns des autres. Ford s’appuie principalement sur des anecdotes, des rumeurs, et une reconstitution imaginaire des épisodes d’une vie, construisant pas à pas la trajectoire d’un homme qui finira par s’attacher aux plus belles pages de l’Histoire. Pour mieux le démontrer, Ford n’hésite pas à créer une analogie entre Lincoln et le Christ, notamment dans le plan final qui voit « Humble Abe » marcher vers une fenêtre baignée de lumière, sous les acclamations de la foule. En outre, Henry Fonda (le plus marquant des acteurs ayant incarné le président) raconte qu’après avoir fait des essais en costume et maquillé, il aurait eu l’impression « de jouer le Christ lui-même ».

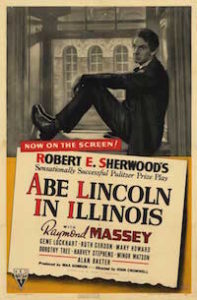

© RKO Radio Pictures

« I am humble Abraham Lincoln »

L’interprétation la plus juste reste néanmoins celle de Raymond Massey dans le film de John Cromwell, "Abe Lincoln in Illinois" (1940). Le scénario de Robert Sherwood (futur auteur de discours pour Franklin Roosevelt), adapté de sa propre pièce, s’intéresse à une période bien précise de la vie de Lincoln : de son installation à New Salem à sa victoire à la présidence et son départ en train pour Washington.

Le film respecte au plus près la biographie de son modèle. Le voyage d’Abraham à la Nouvelle Orléans sur une péniche, l’installation à New Salem, son affrontement avec Jack Armstrong (raconté dans toutes ses biographies), la guerre des Black Hawk durant laquelle il fut nommé capitaine, la mort d’Ann (qui est accolée artificiellement à la victoire de Lincoln à l’élection pour l’Assemblée générale d’Illinois), l’apprentissage du droit, la rencontre avec Mary Todd, l’élection au Congrès, la série de débats contre son rival de toujours, Stephen Douglas, etc. Le but n’étant pas d’être exhaustif, mais de proposer un parcours idéal, fait de vallées et de creux, présentant les grandes lignes du caractère d’un homme devenu illustre.

Le jeu, remarquable, de tous les comédiens, y est pour beaucoup. Raymond Massey en Lincoln, Mary Howard en Ann Rutledge sémillante, Ruth Gordon en Mary Todd étonnement ressemblante, Gene Lockhart en Stephen Douglas – tous participent de la mise en scène d’un environnement authentique. Avec son talent de dramaturge, Sherwood prête une attention particulière aux dialogues, comme en témoigne ce dialogue entre William Herndon et Lincoln, lorsque celui-ci lui apprend qu’il va annuler son mariage avec Mary :

Herndon : « Vous vous cachez derrière ce prétexte pour accomplir votre devoir !

Abe : Accomplir mon devoir ? Tout le monde me le rappelle, mais personne ne me l’explique. »

Pendant une bonne partie du film, Herndon cherche à éveiller en Abe la flamme anti-esclavagiste qui couve en lui. Il lui rappelle que deux millions de ses concitoyens sont esclaves et que dix États sont prêts à détruire l’Union plutôt que d’y renoncer. Pendant qu’Herndon invective son maître, Cromwell filme Lincoln de profil, assis, enfermé dans ses pensées, en plan fixe.

L’importance du dialogue est également perceptible dans la place laissée aux discours. Le dernier tiers du film laisse la place à une allocution de plusieurs minutes, lors des débats qui opposent Lincoln à Douglas pour l’élection au Sénat. Sherwood mêle dans cette homélie plusieurs discours prononcés par Abe, dont celui, resté célèbre, dit de « la maison divisée » (divided-house speech). Douglas gagne l’élection, mais Lincoln se fait connaître dans le pays entier pour ses talents d’orateur hors pair. Deux ans plus tard, il sera désigné candidat républicain à la présidence des États-Unis et gagnera… contre Douglas !

Pas question, pour autant, de laisser exploser sa joie : le soir de la victoire voit un Lincoln attristé, écrasé par le poids des responsabilités, regrettant d’avoir fait « de mauvaises promesses qu’il faudra tenir ». À quelqu’un qui demande, au quartier général du vainqueur, s’il est « possible que cet homme veuille ne pas gagner l’élection », la réponse est unanimement positive. Et Herndon de rétorquer : « Aimeriez-vous être président en ce moment ? Alors que le Sud a amassé 10 000 volontaires prêts à se battre ? Alors que le Sud annonce qu’il fera sécession en cas de victoire de Lincoln, avec dix autres États prêts à les suivre ? »

"Abe Lincoln in Illinois" a le mérite de raconter l’histoire d’un homme partagé entre sa bonne humeur naturelle et ses zones d’ombre, suivant une destinée toute tracée à laquelle il n’a tout simplement pas envie de croire, parce que poussé sans cesse par ses proches : un associé, Herndon, désireux de réveiller en lui un sentiment anti-esclavagiste qui sommeille depuis son premier voyage à la Nouvelle Orléans, et une femme, Mary, plus ambitieuse envers son mari que lui-même ne l’aura jamais été. Le train qui quitte la gare de Springfield, dernier plan du film, menant Lincoln vers Washington tandis que la foule amassée entonne "His Truth is Marchin’ On", est aussi, prophétiquement, le train qui emmène l’Amérique à la guerre et le président, inexorablement, vers sa mort. Car Lincoln c’est aussi cet homme qui, absorbé par sa mélancolie, avait une conscience diffuse mais répétée de ses responsabilités et sa propre mortalité.