DOSSIERZoom sur un thème

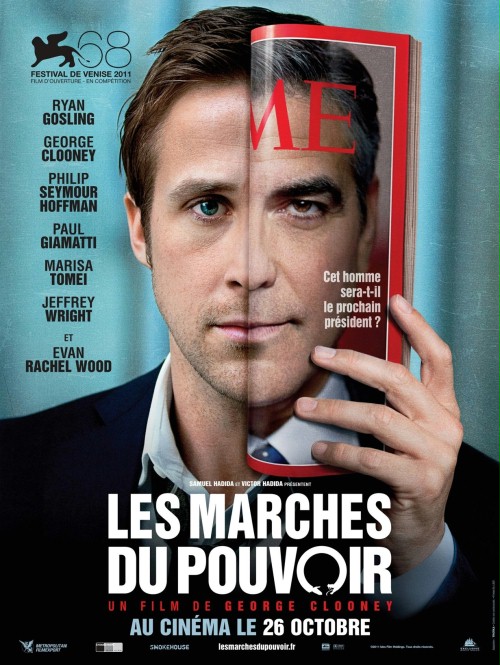

ZOOM SUR UN THÈME : les présidents américains fictifs au cinéma

Qu’ils sont forts, ces Américains ! Regardez Donald Trump : à coups de réalité alternative et d’acharnement à refuser sa défaite électorale, il parvient à faire durer le suspense dans une situation réelle dont le dénouement semble pourtant assez clair ! Et regardez le cinéma : la variété des vrais présidents de l’histoire de ce pays ne suffit pas, il faut qu’Hollywood en invente régulièrement d’autres ! Le septième art contribue à bâtir la légende américaine et chaque président fictif dit quelque chose de la fonction ou de son époque, qu’il soit central ou non dans le film concerné – ou chaque présidente, puisque la fiction permet aussi de précéder la réalité qui n’a encore permis à aucune femme d’exercer cette fonction. Abus de Ciné vous propose donc quelques exemples cinématographiques de 1962 à nos jours.

Tempête à Washington (1962) d’Otto Preminger

L'histoire est la suivante : un président démocrate (incarné par Franchot Tone) nomme Leffingwell (Henry Fonda) au poste de secrétaire d'État (l'équivalent du ministre des Affaires étrangères). Mais la nomination doit être validée par le Sénat et l'issue du vote est très incertaine à cause de la personnalité clivante qu'est Leffingwell. Le président américain fait confiance au processus démocratique, mais il entend aller jusqu'au bout de ses décisions car il est malade et sait que ses jours sont comptés, donc il veut placer un homme qui partage sa vision. Il n'est donc pas prêt à céder face aux pressions, malgré les risques de division au sein même de la majorité.

L'interprétation du film prend tout son sens quand on le remet dans son contexte historique : la Guerre froide. Les enjeux intérieurs et extérieurs sont étroitement liés, et l'aversion pour le communisme est une obsession nationale – le film sort une dizaine d'années après le maccarthysme qui a laissé des traces profondes dans la société américaine.

Un autre personnage mérite notre attention : le vice-président Harley Hudson. Personnage secondaire joué par Lew Ayres, il affirme dans une discussion qu’il n'a aucunement l'ambition de devenir président et que cette éventualité a même plutôt tendance à l'inquiéter. Ce protagoniste est très probablement inspiré de Harry S. Truman, qui s'est retrouvé dans la même situation en succédant à Roosevelt sans s'être projeté dans cette fonction suprême. La scène finale est d’ailleurs similaire à ce qu’a vécu Truman, puisqu’il a appris la mort de son prédécesseur au moment où il assurait son rôle habituel de président du Sénat. Cette dernière séquence met ainsi en avant le sens du devoir et des responsabilités qui incombe au président américain, ainsi qu'une inévitable forme de personnalisation du pouvoir, et donc l'influence de chaque président sur les orientations politiques de la première puissance mondiale.

Raphaël Jullien

© Columbia Films

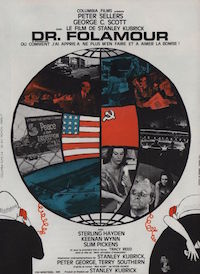

Docteur Folamour (1964) de Stanley Kubrick

Une célèbre citation de Georges Clemenceau affirme que la guerre est « trop grave pour la confier à des militaires ». Dans le film de Kubrick, le général Jack D. Ripper y fait référence pour ensuite la tordre et en proposer une variante : « la guerre est trop importante pour être laissée aux politiciens ». En fait, "Docteur Folamour" s’avère plus antimilitariste qu’antipoliticien, le long métrage proposant un personnage de président américain étonnamment mesuré. Merkin Muffley est peut-être même le seul personnage « normal » et sensé dans cette histoire où s’affrontent les égos, à coups de répliques et comportements excentriques, paranoïaques, belliqueux ou encore absurdes.

Il est nécessaire de noter que le film est tourné seulement quelques mois après la crise des missiles de Cuba, où un conflit direct (et potentiellement nucléaire) entre USA et URSS a été évité de justesse. On est donc au début d’une période dite de « Détente » entre les camps, qui se donnent pour objectif mutuel de se concerter un minimum afin d'éviter le pire. Or, dans le film, Muffley affiche une claire préoccupation pour la préservation de la paix. Servi par le flegme de Peter Sellers (dont il convient de rappeler qu’il incarne également deux autres protagonistes, dont le fameux Dr Folamour – Strangelove en VO), le président fait preuve d'une colère mesurée et d’un certain sang-froid à la tête de la cellule de crise qu’il dirige. Le long métrage s’avère quelque peu visionnaire quand il préfigure le « téléphone rouge » : alors que cette ligne directe entre les leaders américain et soviétique est mise en place fin août 1963 (soit quatre mois après la fin du tournage), "Docteur Folamour" montre un président américain capable d’une grande transparence en joignant le dirigeant communiste. Au téléphone, il emploie alors un ton très amical voire familier, la discussion débutant sur le mode de l'entente cordiale avant de verser dans la parodie de dispute conjugale.

À la fin, le président américain est également présenté comme un homme somme toute modeste, à la fois franc et humaniste, lorsqu’il se dit moralement incapable de choisir qui sauver quand Folamour suggère de préserver une infime proportion de la population au fond des mines alors que la catastrophe nucléaire est imminente.

Raphaël Jullien

Los Angeles 2013 (1996) de John Carpenter

À bien des égards, même si cette suite mal-aimée (et pourtant géniale) du cultissime "New York 1997" de John Carpenter frise aujourd’hui l’uchronie en raison d’une date de péremption dépassée, il disait tout d’une caractéristique des États-Unis d’aujourd’hui : le retour à un politiquement correct érigé en valeur incontestable, liée aux impératifs d’un régime politique encore plus hypocrite que la moyenne. En confrontant cette tête brûlée de Snake Plissken (toujours joué par un Kurt Russell gonflé à bloc) à un ordre nouveau 100% réac et puritain, Carpenter ne fait qu’exhiber ses couilles mal lavées à un système qui le dégoûte et qu’il rêve de noyauter. On y retrouve donc une vision satirique et plus outrancière tu meurs qui joue l’entrisme de toutes parts (on vise autant l’industrialisation d’Hollywood que l’idiocratie ambiante, dont le film reprend les codes pour mieux les torpiller de l’intérieur). Mais le film relève surtout du doigt d’honneur contre le pouvoir politique américain, ici personnifié par un président fasciste et incroyablement intolérant (joué par Cliff Robertson), qui impose des interdictions en rafale (pas de cigarettes, pas d’alcool, pas de drogue, pas de sexe hors mariage, pas de gros mots, pas de viande rouge, etc.) et dont la gourdasse de gamine rebelle s’est amourachée du Che Guevara local. Ce président-là, on passe tout le film à le haïr, jusqu’à ce que tant de mesures réactionnaires et de mensonges grossiers achèvent de le prendre à son propre piège. La scène finale du film, mémorable à plus d’un titre, donne une idée du « reboot » qui pend au nez d’une Amérique totalement schizo dans son schéma interne. (Attention spoiler) En faisant le choix de tout faire péter et de repartir de zéro, Snake ouvre ainsi une brèche, annonçant aussi bien le meilleur que le pire. Punk jusqu’au bout, notre Big John adoré !

Guillaume Gas

Independence Day (1996) et Independence Day: Resurgence (2016)

Les premières images d’"Independence Day" exposent un président dont la popularité a chuté, constamment critiqué ou moqué dans les médias. Mais cette introduction est immédiatement suivie d’un portrait plus bienveillant, montrant un homme quasi normal, avec ses failles. S’il a un passé héroïque de pilote, Thomas J. Whitmore (incarné par Bill Pullman) est désormais à la fois un papa attentionné et un leader parfois dépassé par sa fonction. Il est en effet surpris d’apprendre que la fameuse zone 51 n’est pas un mythe. Pourquoi n'était-il pas au courant ? « Dénégation plausible », lui répond-on ! Le film de Roland Emmerich livre donc une vision assez paradoxale du président américain (et à la limite du complotisme de bas étage) : il est sans doute l’homme le plus puissant du monde (du moins politiquement) mais il ne connaîtrait pas certains secrets majeurs dans son propre pays. Cette découverte est toutefois vite digérée et le président retrouve rapidement son statut d’homme fort et héroïque, adoptant une attitude combattive quand il s’agit d’attaquer frontalement un vaisseau extra-terrestre, et livrant un discours fédérateur sur la base de la zone 51.

"Independence Day: Resurgence", la suite qui se déroule vingt plus tard (l’écart entre les deux productions étant donc préservé au sein de la fiction), s’ouvre sur un cauchemar de l'ancien président Whitmore (toujours Pullman), suivi d’une répétition de discours par la nouvelle présidente, Elizabeth Lanford (incarnée par Sela Ward), qui met en avant la paix mondiale ayant résulté de la lutte contre les extraterrestres. Notons que, s’il n’y a encore eu aucune femme élue à la présidence américaine dans la vraie vie, le cinéma n’en a guère proposé (les productions télé étant un chouïa plus progressistes sur cet aspect) donc ce personnage fait figure d’exception notable, d’autant que ce blockbuster en fait une sorte de présidente du monde. En tout cas, c’est bien elle qui prend la décision d’attaquer lorsqu’une mystérieuse sphère extraterrestre arrive sur la Lune, en prenant la tête d’une sorte de cellule de crise internationale fonctionnant par visioconférence. C’est également elle qui présente la cérémonie grandiose du vingtième anniversaire de la guerre contre les extraterrestres. Mais cette toute-puissance est ensuite mise à mal par les évènements. Depuis sa salle de contrôle, son pouvoir de décision est vite limité lorsque les communications deviennent impossibles. Quitte à être mauvaise langue, on pourrait accuser le film de faire preuve d’un féminisme inabouti car il ne laisse à Lanford qu’un espace-temps réduit et ne lui donne pas l’occasion d’endosser le costume de l’héroïne au même titre que son prédécesseur, qui continue pour sa part d’avoir le beau rôle ! Signalons malgré tout qu’Elizabeth Lanford a le mérite de conserver son sang-froid en toute situation et jusqu’au bout.

Ce film est par ailleurs l’un des rares à envisager un ordre de succession allant au-delà du vice-président, le général Joshua T. Adams (joué par William Fichtner) succédant à Lanford lorsque cette dernière et l’ensemble de ses successeurs sont tous présumés morts. Cette situation fictive ne correspond toutefois à aucun scénario réel, puisque ce général n’occupe apparemment aucune des dix-huit fonctions que la constitution américaine envisage pour prendre légalement le relai en cas de vacance de la présidence. Toujours est-il que le film d’Emmerich exprime le souhait de préserver la continuité démocratique de façon permanente et quasi instantanée, même dans les situations les plus chaotiques. Ainsi, quand Adams prête serment, cela peut faire écho à la façon dont Lyndon B. Johnson avait succédé à JFK, étant investi à bord d’Air Force One à peine deux heures après l’assassinant de ce dernier à Dallas.

Raphaël Jullien

© Warner Bros.

Mars Attacks! (1996) de Tim Burton

C’est quelques mois après la sortie d’"Independence Day", film choc par ses effets spéciaux novateurs – et destructeurs, que débarquait le "Mars Attacks!" de Tim Burton, dans lequel de petite créatures vertes portés par des vaisseaux en forme de « jantes » géantes (dixit la journaliste interprétée par Sarah Jessica Parker) arrivaient sur terre, se moquant ouvertement de la naïveté pacifiste des habitants de la planète. Parmi ces derniers, figure James Dale, le « président du monde libre », interprété par Jack Nicholson, aussi stoïque et posé que combatif lorsqu’il en viendra à perdre sa femme (Glenn Close, une Première dame très influencée par Nancy Reagan, mais souhaitant se démarquer d’elle).

Présent dans son bureau ovale dès la première scène d’après générique, l’homme sera toujours représenté comme loin du terrain, et entouré d’influences de toutes sortes : communiquant emballé par le buzz, général belliqueux, conseiller scientifique vaseux (Pierce Brosnan, séducteur et évasif). Moins égocentrique et expéditif que la Première dame (qui dès le premier contact hasardeux balancera un « dérouillez-les » parfaitement clair), le personnage du président restera finalement une sorte de naïf solennel, jusqu’à sa prise en otage et la perte de sa femme (écrasée par un chandelier), réveillant quelques instincts vengeurs (et atomistes). Mais c’est au final son épuisement que l’on retiendra, visage aplati sur le bureau, malgré un dernier élan potentiellement emprunté au film d’Emmerich, avec un discours patriote (mais ici arrangeant avec l’ennemi), qui lui vaudra une mort atroce, un drapeau alien planté dans le bide, telle une conquête terrassée. L’ironie acide de Burton a donc eu le dernier mot face au patriotisme désespéré.

Olivier Bachelard

Air Force One (1997) de Wolfgang Petersen

Alors que le Président des États-Unis regagne son pays à bord d'Air Force One (nom désignant tout avion dans lequel voyage le Président américain), après avoir participé en Russie à une réception pour célébrer l'arrestation du général Radek, dictateur auto-proclamé du Kazakhstan, un commando d'hommes de main de ce dernier (par ailleurs nostalgiques de l'URSS et du communisme) s'empare en plein vol de l'avion et prend en otage les passagers, mais le président James Marshall (incarné par Harrison Ford) reste introuvable.

Passons rapidement sur la qualité du long-métrage qui demeure un faible erzatz de "Die Hard", remplaçant John McLane par ni plus ni moins que le Président des États-Unis et lui trouvant un adversaire prêt à tout pour parvenir à ses fins, interprété par un Gary Oldman en roue libre. L'ensemble ne lésinant jamais devant quelques des scènes d'action flirtant avec la surenchère, le tout baigne dans un premier degré assumé.

Ici les USA se posent en gendarmes du monde et garants du monde libre, à l'image du discours va-t-en-guerre du Président au début du long-métrage où la justice et le devoir moral doivent dicter les actions face aux dictatures : les États-Unis affirment ainsi qu’ils ne négocieront plus avec ces régimes et ne fermeront plus les yeux face aux horreurs perpétrées de par le monde par des pays non démocratiques. Cette posture est typique de ces années 90 post-guerre froide : l'arrière-plan géopolitique du long-métrage est donc marqué par l'effondrement du bloc soviétique (donc la disparition du rival historique des Américains) et par les régimes qui naquirent durant cette décennie.

Le président est à l'image de son discours et ne fait pas de quartier quand il s'agit d'éliminer les membres du commando, son aptitude au combat étant justifiée par son passé militaire lors de la guerre du Vietnam. Le personnage est par ailleurs une figure de père de famille qui protège les siens, prêt à se battre et à se sacrifier pour éviter leur mort mais ayant toujours un coup (de poing) d'avance dans sa manche.

On retrouve, comme toujours dans ces situations, la cellule de crise avec les mêmes protagonistes, mais cette fois-ci elle est, entre autres, le théâtre d'une tentative de putsch de la part du secrétaire à la Défense. À noter également que la fiction est en avance sur la réalité puisque la vice-présidence est occupée par une femme (interprétée par Glenn Close). Le film met en avant le rôle de ce poste : la vice-présidente assure ainsi l'intérim quand il y a de facto vacance du pouvoir. Elle prend donc les décisions après les propositions faites par la cellule, et c'est elle qui tente de négocier avec les terroristes et le président russe.

Kévin Gueydan

© 20th Century Fox

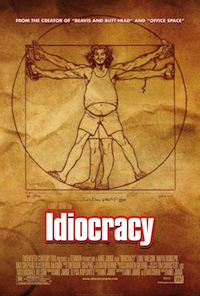

Idiocracy (2006) de Mike Judge

En 2017, au cours de la marche des femmes sur Washington, l’une des pancartes qui pouvaient circuler durant la manifestation était très évocatrice : « Idiocracy était censé être un film de fiction, pas un documentaire ». Cela en dit long sur l’impact du film de Mike Judge, passé inaperçu à sa sortie en 2006 mais depuis auréolé d’une aura visionnaire qui mérite toutefois nuance. On ne s’étendra pas sur les qualités formelles du film, tant sa photo immonde, sa direction d’acteurs aux fraises et sa mise en scène au rabais ne font que révéler les carences budgétaires d’une scène à l’autre. Reste que son scénario avait le mérite sinon de prophétiser le monde de demain, en tout cas de tirer le portrait d’une Amérique complètement WTF, où la régression neuronale fait jeu commun avec le déni cartésien, où la vulgarité la plus beauf boit des coups avec le décervelage érigé au rang de loi suprême, et où un catcheur mastoc – et accessoirement acteur porno – peut devenir Président des États-Unis juste parce qu’il a cogné quelqu’un dans un octogone ! Bienvenue donc dans un futur où l’être humain est scanné via un code-barres, où l’on essaie de faire pousser des plantes avec du soda, où le défonçage de burnes en sitcom a remplacé le journal télévisé, et où tous les organismes sociaux carburent à la marie-jeanne ! En revoyant le film aujourd’hui, il est si tentant de tisser un parallèle avec le régime trumpiste, moulinette réelle de fake news, de bêtise, d’hypocrisie et de mépris du bon sens. Quant à savoir si cette satire va continuer à ne plus passer pour de la science-fiction durant les années à venir, on préfère ne pas y penser, histoire de s’éviter des cauchemars et des envies de cryogénisation.

Guillaume Gas

© SND

Trilogie de La Chute… (2013, 2016 et 2019) d’Antoine Fuqua, Babak Najafi et Ric Roman Waugh

La trilogie de "La Chute" met en scène l'agent des services secrets Mike Banning (Gerard Butler), garde du corps du Président des États-Unis (interprété dans les deux premiers volets par Aaron Eckhart puis par Morgan Freeman). Chaque épisode reprend globalement la même formule : le président est dans une situation compliquée et Mike Banning va devoir l'en extraire tout en mettant fin aux agissement des terroristes. Dans le premier volet, "La Chute de la Maison-Blanche" (2013, réalisé par Antoine Fuqua) la résidence présidentielle est attaquée par des terroristes nord-coréens alors que le Premier ministre sud-coréen est en visite diplomatique à Washington. Dans le second volet, "La Chute de Londres" (2016, réalisé par Babak Najafi), le Président des États-Unis, se rend aux obsèques du Premier ministre britannique. De nombreux chefs d’État sont également présents lorsque de multiples attentats visant chacun d'eux éclatent. Enfin, dans "La Chute du Président" (2019, réalisé par Ric Roman Waugh), le nouveau Président américain est la cible d'un attentat mais Mike Banning parvient à le sauver. Ce dernier est alors accusé d'être le commanditaire de l'attaque et devra prouver son innocence tout en continuant à protéger le Président.

Avec cette trilogie, on est dans du pur cinéma d'action testostéroné, porté par un héros indestructible qui va mettre à mal (et quelques coups de poing au passage) le plan des terroristes. À ce titre on notera l'évolution intéressante de la menace (qui fait le plus souvent écho à une actualité de l'époque) au fil des épisodes, passant du terrorisme nord-coréen à un marchand d'arme pakistanais et enfin à une entreprise militaire privée américaine.

Le Président des États-Unis n'apparaît jamais comme un surhomme. Dans les deux premiers volets, c’est un père de famille, veuf, et dans la force de l'âge. Il souhaite avant tout protéger sa famille et son pays au prix de sa vie. Il sait manier les armes à l'occasion mais, s'il est au cœur de l'action, c’est le plus souvent en la subissant : pris en otage dans le premier épisode, traqué pour être éliminé dans le second, ou dans le coma après une tentative d'assassinat dans le dernier volet de la trilogie. Le sauvetage ou la protection du Président demeure l'objectif opérationnel du héros, et le véritable organe politique opérationnel est la cellule de crise. Elle met en lumière d’autres personnalités politiques que le Président : le vice-président, le secrétaire à la Défense et le chef d’État-major des armées. Cette cellule gère la crise, en négociant avec les terroristes et en commandant les opérations militaires afin de débloquer la situation. Les scènes de la cellule sont souvent l'occasion de tensions entre les différents protagonistes, certains souhaitant l'attaque militaire (qui se soldera souvent par un échec), d'autres la négociation tout en faisant confiance au héros (seul présent sur le théâtre des opérations). La prise de décision finale relève toujours du vice-président.

L'évolution au cours de la trilogie du personnage campé par Morgan Freeman est intéressante : passant de président de la chambre des représentants à vice-président et enfin à Président dans le troisième volet, il illustre ainsi les postes politiques importants qui peuvent permettre à certains d'accéder à la présidence.

Kévin Gueydan

BONUS : ET DANS LE CINÉMA FRANÇAIS ?

Il est possible de trouver quelques présidents américains fictifs en-dehors du cinéma hollywoodien. C’est par exemple le cas de deux comédies françaises.

Lucky Luke (2009) de James Huth

Cette adaptation (très) libre de la bande dessinée met en scène un président en pleine campagne pour sa réélection, Winston H. Jameson (joué par André Oumansky), qui est présent aux deux extrémités du film. Analysant un contexte électoral qu’il décrit comme favorable mais serré, ce président est ancré dans son temps : celui de la conquête de l’Ouest. Ainsi, il a l’intelligence de cerner l'enjeu de la voie ferrée transcontinentale, dont la finalisation est considérée comme stratégique pour sécuriser la victoire dans les urnes. C’est d’ailleurs à bord d’une locomotive qu’il livre son explication et qu’il demande à Lucky Luke de l’aider en faisant le ménage à Daisy Town.

Le décorum de cette locomotive est intéressant à décortiquer, bien qu’il apparaisse furtivement. Sur l’avant, il est indiqué « Rail Force One », clin d’œil évident qui, au-delà de la boutade, a le mérite de rappeler, avant même les répliques du président, que la mobilité de cette fonction a toujours été essentielle dans ce si grand pays. L’arrière du train (et non l’arrière-train, bien que cette comédie soit potache) est quant à lui orné d’une banderole électorale et de divers symboles, dont le pygargue à tête blanche, que le montage en fondu superpose au visage du président filmé en contre-plongée. La grandeur de la fonction est ainsi soulignée et c’est d’autant plus utile que ce président-là est en fauteuil roulant, donc potentiellement affaibli. La réapparition du personnage présidentiel dans la partie finale est plus anecdotique, au-delà du fait que les répliques mettent en avant une volonté de pacifier et de rassembler. Notons au passage un anachronisme dans une de ses répliques, qui suggère que le pays ne comportait alors que 20 États, alors que le prologue, qui concerne l’enfance de Lucky Luke, est daté en 1846, date à laquelle il y avait déjà au moins 27 États (et donc au moins une bonne dizaine de plus quand Lucky est adulte).

Raphaël Jullien

© Gaumont Distribution

Mais qui a re-tué Pamela Rose ? (2012) de Kad Merad et Olivier Baroux

On a souligné plus haut que peu d’actrices ont incarné la fonction présidentielle américaine. Or, l’une d’elles est française : Audrey Fleurot, dans le rôle de Barbara Applepie. Comédie absurde et potache, "Mais qui a re-tué Pamela Rose ?" malaxe allégrement tous les stéréotypes concernant les États-Unis. Ainsi, quand la présidente américaine doit faire un voyage en France pour un projet de tunnel sous l’Atlantique entre New York et Paris, notre pays est présenté comme un pays pauvre ne vendant que du fromage. Lorsqu’elle arrive dans l’Hexagone, cette position dominante et arrogante se confirme, renforcée par des clichés à répétition sur la France. Plus largement, le film se moque d’une certaine superficialité américaine, Applepie étant par exemple une fan de catch qui se recycle dans cette discipline sous le pseudonyme « Bombasse Girl » quand elle n’est pas réélue !

On peut par ailleurs s’amuser à essayer de deviner s’il s’agit d’une présidente démocrate ou républicaine, et c’est a priori la première hypothèse qui l’emporte. Persuadée que son garde du corps est homosexuel, Applepie le remercie alors pour le soutien et la mobilisation de sa « communauté » pour son élection, et comme Omar Sy interprète ce protagoniste, cette remarque concerne à la fois les personnes LGBT et les Afro-Américains, deux catégories qui ont généralement tendance à voter en majorité pour les démocrates. Plus tard, à bord d’Air Force One, Douglas Ripper (Olivier Baroux), dont on sait grâce à une autre séquence qu’il est pro-démocrate, lui fait part de son admiration (évoquant sa « politique des prix sur les céréales » avant que le reste de sa réplique soit inaudible). Un autre passage dans l’avion pourrait faire pencher la balance côté républicain, quand Richard Bullit (Kad Merad) s’approche de la présidente et que celle-ci reconnaît le « parfum Santiag de Ronald Reagan » que porte Bullit, affirmant que cette odeur est sa « madeleine de Proust ». Mais c'est là une fausse piste puisque l’on apprend plus tard qu’il s’agissait à ce moment-là d’un sosie de la présidente qui la remplaçait secrètement à cause de lourdes menaces pour sa sécurité ! Une joyeuse façon de se moquer des coulisses de la politique américaine.

Raphaël Jullien

Lire aussi nos critiques de certains films cités dans cet article :

- Idiocracy

- Lucky Luke

- Mais qui a re-tué Pamela Rose ?

- La Chute de la Maison-Blanche

- La Chute de Londres

- Independence Day: Resurgence

- La Chute du Président