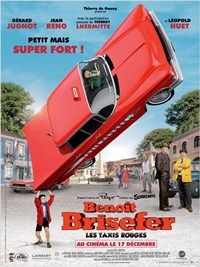

BENOÎT BRISEFER : LES TAXIS ROUGES

On frôle la catastrophe atomique !

Benoît Brisefer, âgé de 10 ans, est un petit garçon au caractère bien trempé et d’une grande générosité, qui cache sous une apparence très ordinaire de supers pouvoirs. Son seul point faible : il perd toute sa force quand il s’enrhume. Courageux, vaillant et très volontaire, ce super-héros pas comme les autres n’hésite pas une seconde à passer à l’action pour défendre ses amis et combattre le mal. Sa petite ville est menacée par une bande de malfrats, avec à sa tête le leader charismatique Poilonez qui, sous couvert de l’implantation d’une nouvelle compagnie de taxis, « Les Taxis Rouges », a pour objectif de piller la ville. Mais c’est sans compter sur l’intervention fortuite de Jules Dussiflard et surtout Benoît Brisefer qui vont se dresser sur leur route…

On ne cessera jamais de s’interroger sur ce qui motive tant de producteurs à se lancer dans des transpositions impossibles de BD sur grand écran, surtout lorsque l’univers en question s’avère si fantaisiste que le passage de la page à la chair n’en est que plus hideux. Parce qu’hormis l’appât du gain, on ne voit pas. Et à ce titre, on peut affirmer sans ambages que ce cher Peyo a décroché la Palme en matière d’adaptations foireuses. Cette année, la crainte de « savourer » une catastrophe atomique était bien au rendez-vous pour les amateurs de Peyo : après avoir vu ses "Schtroumpfs" réduits au rang de gamins attardés, parachutés en plein New York pour servir la soupe aux costards-cravates décérébrés de Nickelodeon, voilà que débarque la version ciné de "Benoît Brisefer", l’une des BD les plus amusantes de Peyo, mais aussi l’une des moins connues. Le résultat est-il donc le fiasco tant redoutée ? Oui… Enfin, presque… Pour y voir plus clair, une petite analyse s’impose…

Le parti pris d’un divertissement enfantin répondait déjà à l’appel avec cette histoire d’un gamin haut comme trois pommes, nanti d’une force surhumaine qu’il perd soudain lorsqu’il se met à éternuer. Le voilà donc introduit dans une petite ville qui ressemble étrangement aux vieux quartiers de Nice, en train de sauter sur les immeubles ou de courir super vite dans de grandes envolées visuelles à filer un arrêt cardiaque aux magiciens d’ILM. Comprenons par là que les effets spéciaux, dont la bande-annonce ne donnait qu’une infime idée du degré de leur atrocité graphique, ne s’intègrent jamais convenablement au film et font donc ressortir chaque trucage visuel à la manière d’une gaffe technique pour le coup édifiante. Bon courage dès lors pour crédibiliser un univers fantaisiste, certes non dénué d’un certain savoir-faire sur la production design (on sauvera deux décors et trois costumes), mais totalement handicapé par son incapacité à incarner l’univers de Peyo autrement qu’au travers d’un décalque ripoliné et sans imagination.

Si sa présence au générique a de quoi créer la sidération (on lui doit "Marie Baie des Anges", tout de même !), Manuel Pradal n’a malheureusement pas su infliger à cette BD filmée ce qui faisait tout son talent de cinéaste sensible et inspiré. Ici, d’un split-screen totalement gratuit en ouverture jusqu’à un scénario encombré de lourdeurs en tous genres (blague vaseuse sur l’écriture du mot « pique-nique » et leçon de morale « Bien mal acquis ne profite jamais »), en passant par des personnages sapés comme dans le "Dick Tracy" de Warren Beatty, sa mise en scène joue la carte de l’enjolivure aggravée, où les couleurs et les coutures sont si outrancières qu’elles en deviennent étouffantes. Les acteurs ne sont pas gâtés non plus : si Gérard Jugnot ne s’en sort pas trop mal en la jouant plutôt mesuré, le reste est du niveau de la déconfiture pure et simple, surtout pour un Jean Reno de plus en plus invariable dans la médiocrité de son jeu (même lorsqu’il incarne un méchant) et un Thierry Lhermitte vieillissant (ici grimé en ersatz ridicule de Robinson Crusoë). Quant au jeune Leopold Huet, il n’a ni charisme ni crédibilité ni expressivité. Un comble.

On terminera en évoquant le plus gros point noir du film : la bande-son. On ne sait pas si cela permet de justifier la très courte durée du long-métrage (à peine 1h17 qui se terminent « super vite » !), mais la musique, omniprésente dans chaque micro-péripétie du film, semble guider le découpage scénique au lieu de l’épauler, quitte à se greffer par-dessus un dialogue quelconque ou au beau milieu d’une scène voulue plus calme. Face à un tel travail de sape de l’impact narratif de la bande sonore, c’est à se demander si le montage n’a pas été élaboré en fonction d’une bande originale composée en amont. De là viennent sans doute les explications sur l’absence de logique dans le découpage et les inégalités de rythme qui laissent croire à un charcutage effectué en postproduction. Du coup, si quelqu’un cassait le piano du compositeur ou le déréglait ad vitam aeternam, ce pourrait être là une digne vengeance pour nos tympans.

Guillaume GasEnvoyer un message au rédacteur