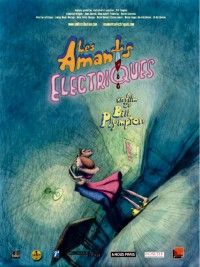

LES AMANTS ÉLECTRIQUES

Un animé nommé désir

Jake et Ella se rencontrent dans un manège d’auto-tamponneuses. Jake et Ella tombent éperdument amoureux l’un de l’autre et ne tardent pas à se marier. Jake et Ella sont heureux, à la limite du conte de fées. Mais une femme jalouse, dont Jake a repoussé les avances, s’évertue à insuffler de la discorde au sein du couple idéal. Jake croit bientôt qu’Ella l’a trompé et commence à accumuler les maîtresses…

Les jeux de l’amour et de la mort, entre mélodrame et roman noir à l’américaine, se mêlent ici aux couleurs aquarelles et aux proportions absurdes qui sont caractéristiques de l’art ambigu et merveilleux de Bill Plympton. Au fil des courts et des longs-métrages qui ponctuent la carrière du Studio Plympton depuis "The Tune" et "L’Impitoyable lune de miel", l’artisan originaire de Portland a su imposer son style – que l’on pourrait (faussement) résumer à des traits grossiers mâtinés de coloris pastels, illustrant des récits cyniques et violents comme autant de miroirs déformant de la société contemporaine – jusqu’à rencontrer, il était temps, une forme de succès public avec son précédent long, "Des idiots et des anges", après quinze ans d’un soutien indéfectible de la critique. Et ce style explose d’autant plus que la noirceur habituelle de son cinéma est ici pondérée par la poésie d’une histoire romantique, construite autour d’un classique tiraillement entre amour et haine.

En pensant à sa propre histoire passionnelle, expérimentée à la fin des années quatre-vingt-dix, Plympton lance, dans l’arène d’un monde tourmenté et transformable à dess(e)in, ces deux personnages de composition fragile – et brouillonne, au sens littéral. Ella, taille d’une finesse exceptionnelle, bouquin constamment entre les mains même quand elle marche, sorte d’ « Ella Bovary » croquée d’une main flaubertienne par un créateur manifestement sous le charme. Et Jake, bourru et musclé, regard de chien perdu, vrai-faux Travolta égaré, qui quitte sa minette après l’accident des auto-tamponneuses pour convoler en justes noces (comprendre : batifoler en continu sous la couette) avec la belle liseuse oiseuse. Un Cupidon de pacotille vient pointer sa flèche sur la poitrine de la jeune femme, et c’est tout un abîme improbable qui s’ouvre devant lui, jusqu’à atteindre un coffre profondément enfoui contenant le cœur enflammé, offert in fine à l’abstraite, chaotique et mortelle passion.

Mais comme les histoires d’amour finissent mal, en général, Jake + Ella sombrent peu à peu dans la paranoïa et la jalousie – toutes deux destructrices. La forme a priori grossière du trait (mais tellement, tellement réfléchie), sa radicalité esthétique, ainsi que la versatilité insaisissable du monde, voué à se modifier pour mieux projeter les dérives émotionnelles des protagonistes – autant dire la « Plympton’s touch » –, tous ces éléments se fondent dans un décor qui renvoie, tout comme la bande originale composée par Nicole Renaud, à l’Amérique clichée des années 50, cette Amérique de l’insouciance des foires du trône, des robes aux vives couleurs, des motels isolés accueillant la débauche – et du roman noir, car il y a un peu de James McCain dans les tentatives menées par Ella pour tuer Jake.

Cette Amérique paraît presque intemporelle tant elle se reconnaît comme une période clé, extensible à l’infini dans notre imaginaire. Intemporalité qui découle encore du choix radical de faire taire les personnages, sinon pour quelques marmonnements incompréhensibles, façon de se débarrasser du problème du langage et de son inscription dans le temps (pour la seconde fois après "Des idiots et des anges"). La dimension poétique de l’image prend ainsi toute son ampleur, le dessin et les formes deviennent centrales, débarrassés du Verbe perturbateur. Et l’imagerie culturelle de se déployer à plein, sans limites, entre le tueur à gages éphémère qui se trimballe ses bombinettes sous le manteau et les organismes ressuscités grâce aux bienfaits de l’électricité, façon Frankenstein.

Il n’est donc pas surprenant que le film atteigne, dans son ultime partie, une dimension fantastique, voire fantaisiste, avec magicien, machine à changer de corps et salutaires chocs électriques. Mais parce que les altérations du corps et de la topographie (chez Plympton, le monde est souvent courbé à l’extrême, comme si la planète faisait vingt mètres de diamètre) sont des problématiques non seulement chères au réalisateur, mais également propres à une société qui confond amour et tragédie, sexualité et perversité, anxiété et paranoïa, cette forme mobile, ondoyante et fugace prend tout son sens, devenant le reflet d’une civilisation qui en cherche perpétuellement.

Eric NuevoEnvoyer un message au rédacteurBANDE ANNONCE